.

↑↑↑延时视频:绿水青山古堰卧波 文旅融合谱写全面小康

一只鼓,一块板,鼓词艺人一清嗓。在莲都区碧湖镇堰头村,国家级非遗文化丽水鼓词正在开唱。今天(8月14日)上午,浙江广电集团大型融媒特别策划《小康村24小时》第九站走进丽水市莲都区堰头村,探秘这座小村“活态保护”的奥秘。

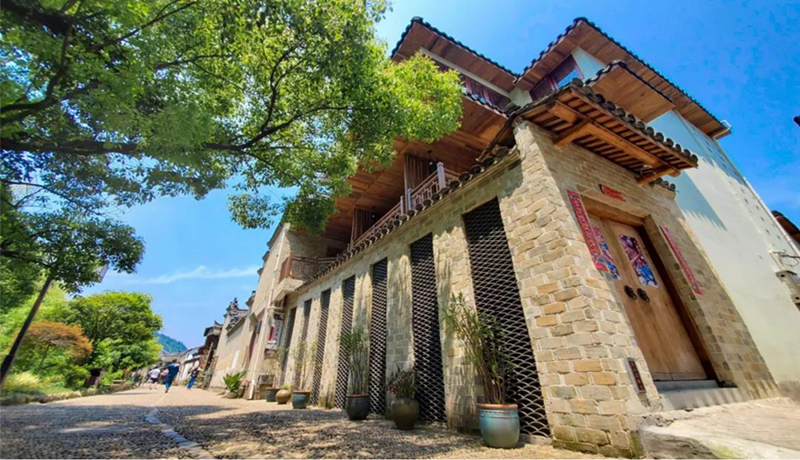

枝繁叶茂的古樟,古朴幽静的老街,静静流淌的碧水……通过《小康村24小时》的慢直播的镜头,堰头村的秀美风光一览无遗。

谁能想到,十几年前,堰头村还是一个路面坑洼、处处脏乱差的村庄,2005年的村庄整治行动,让小村庄实现了美丽蝶变,一跃成为远近闻名的小康村,先后被评为“全国生态文化村”“浙江省特色旅游村”“丽水市十大美丽生态村”……

做好山水大文章走稳生态小康路

堰头村历史悠久,文化底蕴深厚,文物古迹众多。有华东地区最为壮观、树龄最长的古樟树群,现存10棵,树龄在1000-1500年间。位于村头的通济堰距今已有1500多年的历史,是世界水利史上第一座拱型堰坝、中国古代五大水利灌溉工程之一。建于北宋政和元年的一座立体交叉引水桥,俗称“三洞桥”,是世界首创的水上立交桥。村内还尚存清代至民国时期的古建筑20多处。

如何将堰头村的绿水青山利用起来?堰头村抓住机遇整改村容村貌,建设美丽乡村,坚持原生态保护性开发原则,依托通济堰自然和人文景观资源,把村庄环境整治和发展文化旅游紧密结合起来,加强对古民居的保护修复,增建民俗农耕馆、通济堰水利陈列室等工作,丰富文化旅游内涵。

文旅融合业兴民富幸福乡村引“客”归

手绘团扇、根雕木作、扎染香囊……在堰头古街,十余名文创青年正摆摊售卖手工文创产品、特色农副产品,游客不时驻足、挑选商品。

文创客杨翔军出生于本地的木工世家,以前经营着一家木工作坊,但对周边的环境存在污染,自从古堰画乡开展木制品行业整治后,杨翔军发挥自己的木匠手艺特长,转型做起了文创手工艺品,深受游客喜欢。“现在的年轻人越来越喜欢这些东西,生意还不错,在家门口工作,我觉得幸福感满满。”杨翔军开心地说。

浓厚的古堰文化特色和优美的自然风光,不仅让文创客愿意在此扎根生活,还吸引来自全国各地的画家来此定居创作。漫步在堰头村,随处可见来此写生的画家、学生。目前已有中央美院、中国美协、中国美院近300多家艺术院校和机构在古堰画乡建立写生创作基地,每年到古堰画乡写生的学生达15万人次之多。

城里的游客来了,农房有了新主人。一家门牌为“南山映秀”的老宅,变成古堰画乡酒的文创地,老宅宅主叶珍林,将老房子租给古堰画乡酒家,每年凭租金就超过3万元。提及村里的变化,叶珍林赞不绝口,“村里的环境越变越美,我们在家门口就能就业了。每天看着这里的变化真高兴。”

在堰头村古街上的二月原芗民宿内,游客们正在这里享受难得的慢生活。这是一幢清代的老宅,民宿的主人缪亮是一位浙江大学的高材生,身为当地的女婿,看着村里的旅游发展越来越红火,他毅然辞掉国企工作,投身在这片有山、有水的地方,经营起了民宿。“我第一次来的时候就被这里的景色吸引了,现在这里的环境是越来越好,我想在这里靠自己的力量,把外面的资源引进来,把民宿做成大家都可以回来一起创业的地方。”民宿主人缪亮说。

目前,堰头村农家乐已发展20余家,农家乐产业的迅速发展不仅吸引了大批外出打工人员回乡创业,解决了村民的就业问题,同时也为村民们带来了很好的经济效益。堰头村农家乐从业人员100人左右,年接待游客50万人次,年营业额达300万元,实现了农民增收和旅游经济发展双丰收。

来到了堰头村,怎么能少了当地的特色好物。今天在《为“浙”村拼单》网络直播间内,“蓝媒号”主播正为堰头村爆款产品代言推介,进行全方位带货“打call”,网友气氛火热,古堰画乡果酒、倪老腌辣椒酱、鱼跃酱油醋等堰头村特色农副产品、文化旅游项目产品备受青睐,一秒而空。

筑巢引凤,点绿成金。如今,堰头人在千年古堰的庇佑之下,享受着生态建设成果转化带来的红利,在家门口赚了个盆满钵满。

(蓝媒联盟·莲都融媒体中心记者 蓝雯 孙斌)